忘却曲線とは?記憶保持の時間経過が描く曲線

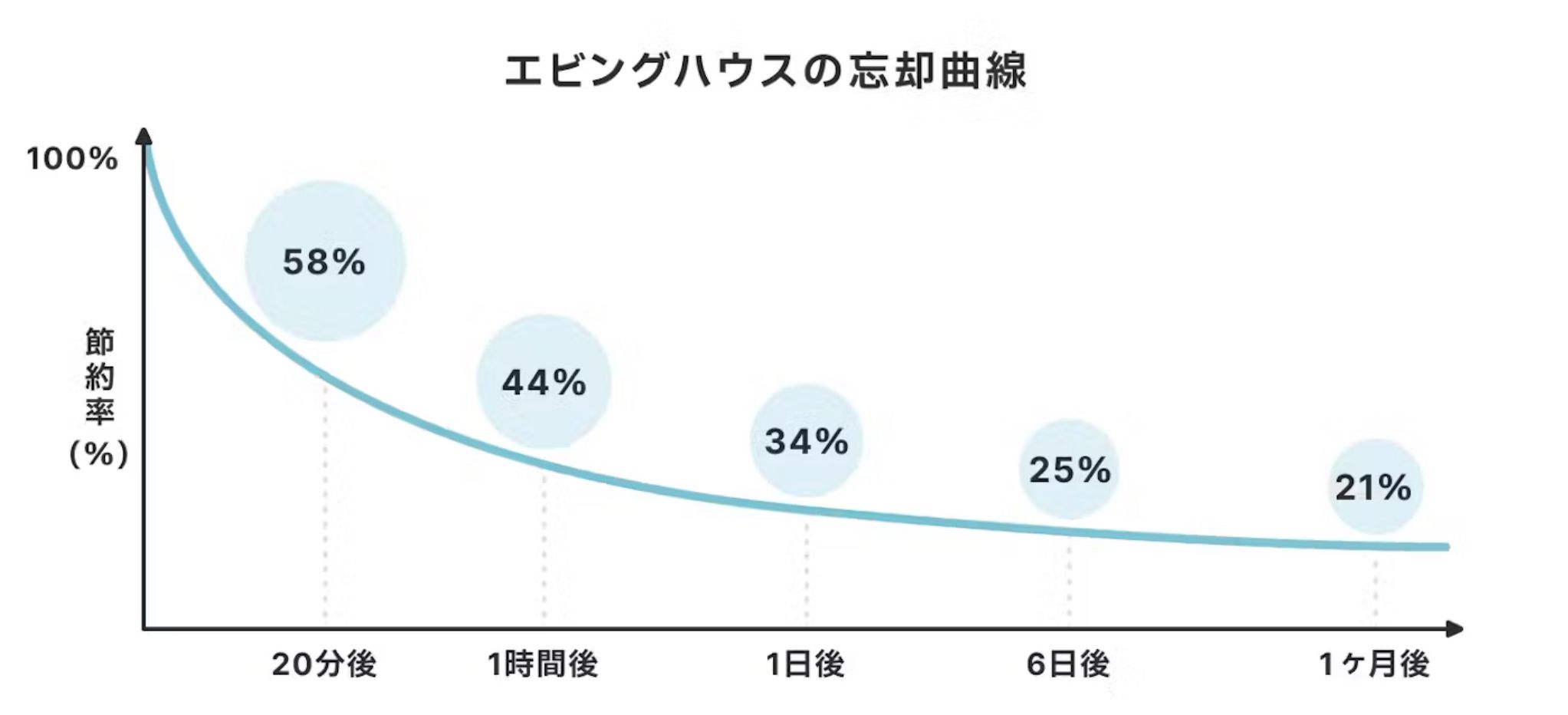

ヒトの脳は経験や情報を保管して記憶する機能をもっています。しかし一度記憶したものを忘れるメカニズムも備えています。短期記憶や中期記憶は一時的に記憶されますが、時間とともに必要のない情報は消えてしまいます。記憶は情報を覚えた直後からわずか1日の間に急激に忘却が進み、その後の忘却はゆるやかに進行するのが特徴です。このような記憶保持の時間経過が描く曲線を、忘却曲線(Forgetting curve)と呼んでいます。忘却とは短期記憶や長期記憶に保持していたつもりの情報を思い出せなくなることで、忘却曲線はその際の「再学習にかかる負担の節約率」を示すものです。

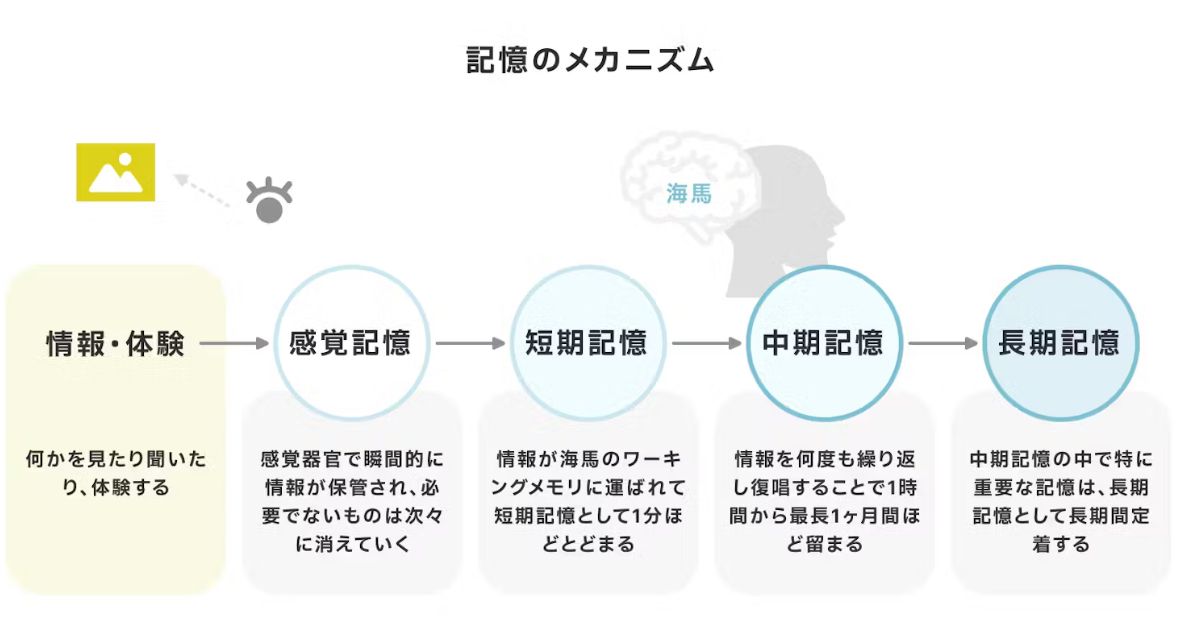

記憶のメカニズム「感覚記憶・短期記憶・中期記憶・長期記憶」

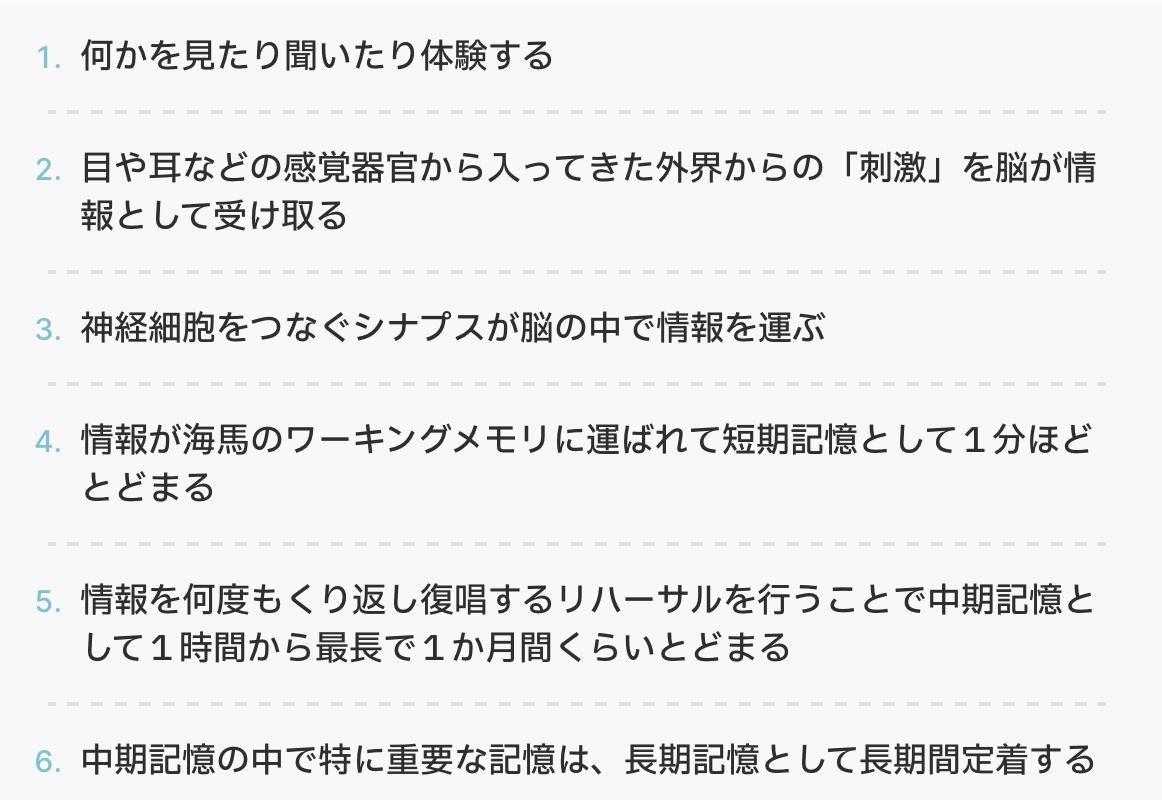

■ 記憶のプロセス

心理学の世界で最初に行われた記憶についての実験研究は、ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが自らを実験対象にして行った記憶研究です。時間経過による忘却の度合いの変化を調査するためにランダムにピックアップした無意味な文字の綴りを使い、一度学習した無意味綴りを時間が経過したあとでどの程度効率良く学習できるか検討したのです。

エビングハウスによる記憶実験

ヘルマン・エビングハウス・宇津木保子 (訳)・望月衛閲 (1978). 『記憶について : 実験心理学への貢献』誠信書房より

最初の学習から経過した時間と、復習にかかった時間の節約率は次のとおりでした。

当初は再学習にかかる時間を6割も節約できていたのが、1か月後には再学習にかかる時間が増えて2割しか節約できなくなってしまっています。一度覚えた記憶が消えてしまったり、思い出せなくなってしまう原因としては次のような理由があげられます。

- そもそも興味関心がもてないテーマだった

- 記憶しにくい内容だった

- 覚えるときにうまく集中できなかった

- 緊張や興奮などで思い出すことが妨害される etc.

忘却のパターンと忘却を未然に防ぐコツ

忘却の原因は諸説ありますが、主に覚えるときの失敗によって生じやすくなると考えられています。また忘却には次のような特別なケースもあります。

忘却の特別なパターン3つ

メモリーブロック: いわゆる「ど忘れ」

思い出そうとしてもどうしても思い出せない、ど忘れ状態のことをメモリーブロックと呼びます。ど忘れしたものを想起するには、まず手がかりとなる周辺情報からたどっていきます。たとえば昨日の夜、何を食べたか思い出せないというときは行動の動線を思い出します。仕事終わりにデパ地下へ寄った → デリを試食した → 疲労回復に酸っぱいものが食べたい → 巻き寿司を買った!と、順を追うことで神経回路が再生して記憶がよみがえります。

アルコール・ブラックアウト: お酒を飲み過ぎによる記憶喪失

お酒を飲み過ぎて記憶がなくなることを、アルコール・ブラックアウトと呼びます。脳内のアルコール濃度が高まり、記憶中枢である海馬がマヒして起こる現象です。軽い酩酊状態ならばよいのですが、酒量が増えるごとにテンションが上がって軽い興奮状態になってきたり、軽度の記憶障害が現れることがあります。また過度の飲酒は海馬を壊してしまうので、軽い酩酊状態でとどめておくのが安心です。

記憶障害: 長期記憶障害と短期記憶障害

過去に覚えていたことを思い出せない長期記憶障害と、新しいことを覚えられない短期記憶障害の2つがあります。長期記憶のうち宣言的記憶が障害された状態を健忘といいます。エピソード記憶や意味記憶が失われるもので、物忘れから記憶喪失まで含まれます。ちなみに学問などの体系的な知識の場合は、よりゆるやかな忘却が起こると考えられています。またエビングハウスの実験は、被験者がエビングハウスのみで実施されたために課題などもあり、今後新たな研究が待たれています。覚えたことを簡単に忘却しないコツとしては、地道ですが、覚えておきたいことを復唱するリハーサルを何度も行うことも忘却を防ぐ方法になりえます。同じ情報をくり返し取り入れることによって、徐々に記憶の定着率が高まり、忘却が生じる確率を下げることができるのです。

まとめ

人間の認知活動の中枢のメカニズムである、記憶と忘却についてまとめました。記憶は意識しなければ時間の経過とともに薄れていくものです。忘却曲線について知ることで、上手に記憶してもらうリマインドのタイミングを工夫できるかもしれません。